Безбрежная эмиссия ведущих мировых валют не может оставить Россию в стороне. Нарастающий объём деривативов, с которым связывали причины глобального финансового кризиса, вновь начал расти, достигнув квадриллиона (миллиона триллионов) долларов, на порядок превысив объём мировой денежной массы. О том, к каким последствиям может привести российскую экономику очередной вал иностранных спекуляций, на юбилейной ХХ сессии Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), поделился известный отечественный учёный, советник президента РФ, академик РАН Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ.

Маргиналы от экономики

Мы живём в условиях открытой экономики, подчиняющейся нормам либеральной глобализации. В этой ситуации развитие любой страны определяется сочетанием внутренних и внешних источников предложения денег. Наша экономика в этом смысле оказалась за последние два десятилетия в зависимом положении. Мы эмитировали деньги под предложение иностранной валюты, под прирост валютных резервов. Иными словами, в развитии нашей экономики ключевую роль играют внешние источники. Будь то спрос на наше сырьё или предложение иностранного капитала.

Следствием такой внешней зависимости стали очевидные для всех проблемы нашего экономического состояния. И прежде всего — сырьевая специализация. Известно, что экономика развивается в тех направлениях, откуда приходит спрос. Если спрос идёт со стороны тех, у кого есть иностранная валюта и кто заинтересован в покупке российского сырья, это неминуемо ведёт к гипертрофии сырьевого комплекса, который доминирует в нашей экономике.

Вторым следствием является доминирование иностранного капитала на фондовом рынке. В течение длительного времени большинство операций на нём совершаются в пользу иностранных субъектов. Третьим и вполне закономерным следствием является офшоризация экономики. Если основные источники денежного предложения находятся за границей, то ответственный капитал, приспосабливаясь, уходит в офшорные зоны. Оттуда легче работать с мировым рынком капитала. И последнее следствие, логично подытоживающее предыдущие, это утрата внутренних источников развития.

Примечательно, что в острой фазе финансового кризиса все эти слабые места российской экономики обнажились. Мы докатились до рекордного падения фондового рынка — в три раза. У нас почти рекордное падение ВВП. Также — рекордное падение промышленности и, прежде всего, машиностроения. Только Украина и прибалтийские страны выглядели хуже в острой фазе финансового кризиса. В этом проявилась слабость российской денежной системы, которая длительное время генерировала деньги под приток иностранной валюты в обмен на российское сырьё и в виде иностранных инвестиций.

В этой ситуации российские денежные власти ответили кардинальными изменениями финансовой политики. Мы впервые за двадцать лет перешли к внутренним источникам кредита как к основным. На какое-то время эти источники стали доминирующими, и такое положение дел сохраняется до сих пор.

Впервые в течение года мы наблюдаем, что рефинансирование коммерческих банков за счёт эмиссии Центрального банка стало главным каналом денежного предложения. Вместе с тем сохраняются и количественные ограничения, и внешняя зависимость, и ситуация, когда кредиты на российском рынке дороже, чем предлагают зарубежные источники. Эта зависимость воспроизводится уже в новых условиях.

Финансовая алхимия

Одновременно и ведущие зарубежные эмитенты ответили на кризис резкой накачкой денег в экономику своих стран. Денежная база ведущих эмитентов большой четвёрки — США, Англии, Европейского Союза, Японии — увеличилась в 3-5 раз. И это произошло в течение каких-то трёх лет. Несмотря на коллапсы финансовых пирамид, денежная накачка продолжается. Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего роста финансовых пирамид, подкрепляемого денежной эмиссией. Признаком этого является возобновившийся рост активов, которые уходят из-под банковского регулирования. Объём деривативов (вторичные ценные бумаги, т.е. "бумага на бумагу") вновь достиг квадриллиона долларов. Более того, он вырос за последние три года ещё на одну треть. Денежные власти ведущих стран мира перешли к длительной политике отрицательных процентных ставок. То есть денег дают столько, сколько требуется для поддержания экономической активности. И прежде всего для сохранения на плаву банковского сектора.

Мы же со своей ограничительной политикой, которая отражается в относительно высоких процентных ставках, оказываемся в уязвимом положении в конкуренции мировых печатных станков. Долгосрочные деньги, которые государство получает от добычи газа, мы вкладываем под 2-3% в ценные зарубежные бумаги. Наши заёмщики там же, за рубежом, через соответствующие банки получают кредиты под 6-8% годовых.

В этой мировой финансовой войне печатных станков Россия теряет ежегодно до 100 млрд. долларов. При этом 35-50 млрд. мы теряем просто на разнице процентных ставок. Сколь долго может продолжаться эта финансовая алхимия, когда гигантские деньги делаются просто из ничего? Европейский центральный банк, к примеру, за мгновение эмитирует более триллиона евро. Чтобы заработать эти деньги от экспорта нефти и газа, нам потребовалось 10 лет.

Финансовая турбулентность

Нынешняя финансовая турбулентность не является чем-то новым в мировой истории. Это периодически случающийся процесс. Современная теория длинных волн сегодня раскрыла механизм перехода экономики из стационарного режима роста в режим финансовой турбулентности. Он возникает всегда, когда существующий технологический уклад достигает пределов своего развития. Экономическая структура костенеет. Взрываются цены на монопольно производимые товары, прежде всего на энергоносители. После этого значительная часть предприятий реального сектора банкротится. Промышленность попадает в зону низкой рентабельности, что влечёт вывод капитала из реального сектора и его концентрацию в спекулятивном секторе. Такая финансовая турбулентность может длиться 10-15 лет.

Выход на новый стационарный режим, или новую длинную волну экономического роста, возникает тогда, когда оставшийся после коллапса финансовых пузырей капитал пробивает себе дорогу к новому технологическому укладу. Этот процесс сопровождается обострением международной конкуренции. Страны-лидеры пытаются сбросить свои структурные проблемы на периферию. Это связано с тем, что переход на новые технологические траектории в таких масштабах требует гигантских инвестиций. Их частный сектор, как правило, организовать не может. В условиях финансовой турбулентности он ориентируется на краткосрочные цели выживания от спекулятивной прибыли.

В такие эпохи резко возрастает роль государства. Государственный капитализм, который сегодня обсуждается, — весьма характерное для этого периода явление. Действительно, в такого рода период, когда требуется мощнейший импульс, государство начинает играть более активную роль в экономике. В условиях демократического государства эта роль, как правило, разыгрывается через милитаризацию экономики. Происходит это потому, что либеральная теория не оставляет государству больших возможностей для участия в экономике. И только национальная безопасность остаётся той сферой, которая не вызывает идеологического отторжения. А инициирующий импульс со стороны государства очень важен с точки зрения спроса на новые технологии, которые ещё не отработаны рынком. История показывает, что инвестиции в прорывные направления нового технологического уклада до сих пор проходили через глубокую милитаризацию экономики. В предыдущую эпоху это вылилось в чудовищную катастрофу — Вторую мировую войну. Следующий такого рода структурный кризис проходил через гонку вооружения в космосе, в которую были вложены гигантские деньги. В США за счёт этих государственных расходов было создано ядро нового технологического уклада в информационно-коммуника- ционных технологиях. 25 лет оно тянуло экономику вперёд, расширяясь на 25% в год.

От милитаризации до финансовой войны

Сейчас мы видим развёртывание финансовой войны, которая, надеемся, не будет переходить в ту эскалацию военных расходов, которая была характерна для прошлых эпох. Просто по той причине, что новый технологический уклад носит гуманитарный характер. Самой большой отраслью экономики становится здравоохранение, и вместе с образованием и наукой они дают основной спрос на новейшие технологии. Сама по себе гонка вооружений не даёт того импульса, который давала раньше для технологической модернизации экономики.

Вместе с тем фаза финансовой войны, в которой сегодня мы находимся, очень опасна. Россия не осваивает внутренние источники денежных предложений. Фактически денежная масса формируется за счёт внешних источников. При этом Россия ежегодно теряет около 100 млрд. долларов в неэквивалентном внешнеэкономическом обмене. Это гигантская "потеря крови" в экономике. Она влечёт за собой утрату способности к самостоятельному развитию и поражение на новом витке экономической конкуренции. Как и другие развивающиеся страны, Россия является донором мировой финансовой системы, где одностороннее преимущество получают страны-эмитенты мировых резервных валют, прежде всего США. Но донорство само по себе было бы ещё не так опасно, если бы не сопровождалось деиндустриализацией и деградацией экономики.

Китай тоже является донором, но его банковская система в решающей степени опирается на внутренние источники кредита. Они получают безграничный доступ к длинным деньгам и контролируют их использование в модернизации и развитии. Китайский опыт — так же, как и пример других, успешно развивающихся стран в новых условиях, — заставляет нас думать о довольно существенных изменениях как во внутренней, так и во внешней экономической политике. Совершенно очевидно, что необходим переход к внутренним источникам предложения денег. При этом необходимо многократно расширять масштабы и сроки кредитования. Одновременно с этим для подкрепления источников кредита мы должны иметь и внутренние активы. А если 60% крупных собственников зарегистрированы в офшорах, то сами по себе внутренние источники не сработают.

Необходимо убедить собственников вернуть активы в страну и дать возможность расширить залоговое обеспечение под внутренние источники кредита. Расширение внутреннего кредита должно сопровождаться восстановлением валютного контроля. С тем, чтобы деньги не уходили на зарубежный рынок, как это было в острой фазе кризиса, а направлялись в реальный сектор для его модернизации.

Одновременно мы должны думать о том, чтобы внешняя экономическая активность была более самодостаточна и развивалась в тех направлениях, которые давали бы нам возможность извлечения сверхприбылей за счёт научно-технологического превосходства.

3

2013 год

. . .

Следует отметить существование различных мнений в отношении выбора для России направляющего вектора интеграции.

Как показывают проводимые исследования, малоперспективной является православная и панславистская интеграция (эти идеи обоснованы в XVI в. архимандритом Филореем, а в XVII—XVIII вв. хорватом Ю. Крижаничем и чехом И. Добровским). Ряд славянских государств вошел в орбиту НАТО, а среди населения России увеличивается доля неславянского этноса.

Такой же односторонней является идея союза с исламским миром (впервые ее развил в конце XIX в. крымско-татарский идеолог И. Гаспринский).

Весьма привлекательная с виду идея экономического союза с Индией и Китаем также не может быть признана определяющей ввиду сохраняющихся противоречий между этими странами и вероятности китаизации ряда регионов Казахстана, Киргизии и России.

Для России важное значение имеет европейская интеграция, ориентированная на союз с Германией (эта традиция берет начало с Петра I), Францией (такую политику проводил канцлер Александра II A.M. Горчаков), Великобританией, а также идея стратегического партнерства с США. Однако следует понимать, что в силу различного исходного уровня экономического развития чрезмерная ориентация нашей страны на экономику вышеназванных стран может сделать ее ведомой, механически воспринимающей западные (преимущественно протестантские) ценностные установки и экономические теории, что противоречит установке на равноправное сотрудничество и получение от него эквивалентной выгоды.

Таким образом, наиболее перспективной и естественной с географической точки зрения для России является экономическая интеграция с другими странами СНГ.

. . .

4

26.08.2014

М.Хазин, «Предмет экономической науки и эволюция экономики: реальность и дилемма»

http://worldcrisis.ru/crisis/16222

> Редакционные материалы -> Ликбез -> Рубрикатор тем -> Экономика

Михаил Хазин [khazin]

Данный текст представляет собой третью главу коллективной монографии, изданной ФГБОУ ВПО "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова" «Объект, предмет, метод экономической науки и реальность», под редакцией профессора В.В.Кашицына (зав. кафедры экономической теории и мировой экономики). Выходные данные монографии: «Объект, предмет, метод экономической науки и реальность»: монография / под ред. В.В.Кашицына - Новороссийск: ГМУ им адм. Ф.Ф.Ушакова, 2014, -194 с. - ISBN 978-5-89426-087-7.

«Предмет экономической науки и эволюция экономики: реальность и дилемма»

1. Введение.

Любая наука, как только она преодолеет детский период описания внешних проявлений окружающего мира (в соответствии со своей спецификой, разумеется), создает собственный научный язык, на котором и описывает предмет своей деятельности. При этом, как показывает опыт, по мере развития науки этот предмет все более и более отрывается от реальности. И если не принять достаточно жестких мер, рано или поздно этот отрыв становится настолько большим, что можно ставить вопрос - а имеет ли он вообще какое-то отношение к реальности.

Одним из простейших вариантов преодоления этого разрыва между наукой и реальностью является государственный (ну, или частный, хотя достаточно богатых частников в истории просто не было, до того, чтобы финансировать создание НАУКИ они никогда не доходили, дело ограничивалось конкретными практическими применениями) заказ. При этом, опять-таки, как показывает опыт, возникает внутринаучный конфликт между «чистыми» учеными и «прикладниками», в рамках которого идут постоянные обвинения друг друга, либо в «непонимании» фундаментальных основ, либо же, соответственно, в «отрыве от реальности». Любой человек, работающий в системе АН СССР в 70-е - 80-е годы прошлого века с таким конфликтом сталкивался неоднократно.

В общественных науках (к которым, безусловно, относится экономика) эта ситуация выглядит еще более обостренно. Поскольку государственный заказ включает в себя две компоненты, которые, зачастую, конфликтуют друг с другом: идеологическую и практическую. Как мы увидим ниже, сегодняшние проблемы с невозможностью классифицировать и описать кризис, связаны как раз с подобным конфликтом. И в результате, внутри научный конфликт включает в себя уже не две, а три стороны: подход, требующий практических результатов, «идеологически правильный» государственный подход, и «чисто научный» подход, соответствующий, скорее, истории развития науки, чем каким-то внешним факторам.

Настоящая статья претендует на то, чтобы описать эту конфликтность в рамках «независимого» (от последних двух, разумеется) подхода - то есть дать возможность для исследователей применять методы экономической науки к более или менее соответствующему реальности предмету. Разумеется, к этому подходу можно предъявить свои претензии, но, по крайней мере, как показал опыт последних пятнадцати лет, он дает более адекватное описание современного кризиса, чем все альтернативные варианты.

2. Модель экономического развития капитализма.

Ключевым моментом этого подхода (который мы назвали «неокономикой») является представление о механизме развития современной экономики. И здесь мы исходим из достаточно давной концепции экономического развития капитализма, которую предложили на заре его появления первые меркантилисты. На тот момент идеология и государственный заказ еще не проникли на территорию натурфилософов, исследующих мир, и их рассуждения были вполне адекватны той реальности, которую они наблюдали. В частности, Антонио Серра писал: «Если вы хотите понять, какой из двух городов богаче, посмотрите на количество профессий, которыми владеют его жители. Чем больше профессий, тем богаче город».

В переводе на современный экономический язык эта фраза означает, что чем глубже уровень разделения труда в экономической системе, тем выше производительность труда и больше добавленная стоимость, создаваемая в ней. Иными словами, это подход, который позволяет описать капитализм как систему, в рамках которой развитие означает углубление разделения труда (РТ).

Углубление РТ несет в себе, как это обычно и бывает, не только позитивную (то есть рост производительности и доходов), но и негативную сторону. А именно, рост рисков для каждого конкретного производителя, связанный, грубо говоря, с необходимостью встраиваться во все более сложную технологическую цепочку. Значительная часть экономических работ автора последние 15 лет была как раз посвящена анализу механизмов снижения этих рисков (в рамках нее в начале 2000-х и был описан механизм тогда еще только предстоящего мирового системного экономического кризиса), однако эта тема не является предметом настоящей статьи. Для нас важно, что через 150 лет после А.Серра, Адам Смит сделал следующий важный шаг в понимании специфики развития капиталистической экономики.

Он написал о том, что в рамках замкнутой экономической системы углубление РТ рано или поздно останавливается и степень развития системы определяется ее масштабом (чем больше система, тем более она развита на момент остановки углубления РТ). С точки зрения соображения, высказанного в предыдущем абзаце, это совершенно естественно: в какой-то момент растущие риски снизят вероятность получения прибыли до нуля - и развитие производства остановится. Более того, эта остановка будет происходить постепенно, поскольку в разных отраслях, регионах и предприятиях риски существенно различаются. В связи с этим, у многих на первом этапе кризиса будет возникать ощущение, что кризис ничем не выделяется из череды обычных циклических кризисов и его можно легко преодолеть, более того, он, в некотором смысле, пройдет «сам собой».

Здесь нужно сделать два замечания. Одно состоит в том, что не очень ясно, понимал ли такую интерпретацию сам А.Смит или делал свои выводы из других соображений. Но в любом случае, вывод он сделал правильный и глубокий. Второе заключается в том, что попытки объяснить окружающим, что кризис пройдет «сам собой» делаются постоянно, например, путем использования термина «рецессия» для его описания. Дело в том, что «рецессия» - это как раз термин циклической теории и для описания кризиса, связанного с достижением предела разделения труда в рамках той или иной экономической системы (кризис, который в «неокономике» получил название «кризис падения эффективности капитала») он категорически не подходит.

Из этого тезиса А.Смита (выдвинутого, напомню, еще в XVIII веке, когда государственная идеология еще не лезла в науку, а церковь уже не лезла) следуют два основополагающих вывода. Первый состоит в том, что (относительно) замкнутые системы разделения труда при капитализме имеют тенденцию к расширению, а второй - что в какой-то момент, когда вся планета станет одной системой РТ, капиталистическое развитие заканчивается. Первый момент очень важен с точки зрения понимания истории развития экономических систем, особенно, последние 150 лет, второй позволяет нам объяснить проблемы современной экономической науки.

3. Конец капитализма как основа идеологического конфликта в экономической науке.

Вывод о конечности капитализма во времена А.Смита и даже Карла Маркса носил достаточно абстрактный характер. Во времена А.Смита сформировалась только одна, самая первая система разделения труда («технологическая зона» в нашей терминологии) - Британская, а впереди было еще появление Германской (60-е годы XIX века), Американской (конец XIX века), Японской (начала ХХ века) и Советской (30-е годы ХХ века), их конфликты, которые завершились I и II Мировыми войнами, «соревнование двух систем» (то есть, на самом деле, двух систем разделения труда), победа одной из них и создание единых глобальных рынков. Но сила К.Маркса была в том, что он, как человек, который смотрел на экономику не изнутри, а снаружи, как философ, смог еще в середине XIX века сделать глобальный философский вывод: капитализм - конечен!

Здесь нужно сделать одно важное замечание. Многие рассматривают социализм СССР как некоторый антипод капитализма, что, конечно, верно с социально-политической точки зрения, но совершенно не верно с точки зрения экономики. Дело в том, что механизм развития у них был один и тот же - углубление разделения труда. Это очень хорошо видно по соревнованиям в атомной или, скажем, космической отраслях. Социализм был в системе собственности и распределения - а в о взаимодействии с капиталистическим миром СССР выступал как государство-корпорация. Отсюда, кстати, и плановое хозяйство, которое присуще всем корпорациям, которые стремятся уменьшить объем внутренней конкуренции в силу его неэффективности.

Возможно, если бы социализм победил в мировом масштабе (как это изначально планировал К.Маркс), то можно было бы сменить модель развития, но в условиях жесткой конкуренции с капиталистическим окружением это оказалось явно невозможно. В любом случае, экономические эксперименты на ранней стадии Советской власти быстро показали, что их продолжение просто закроет весь советский проект в связи с невозможностью сопротивляться внешней агрессии. Но, еще раз повторю, для К.Маркса, в середине XIX века, эти соображения были еще абстракцией.

В любом случае, сделав главный вывод о конечности капитализма, Маркс поднял следующий вопрос: а что будет после него? И для ответа на этот вопрос он начал титаническую работу по созданию «сквозной» истории человечества от Адама до наших дней, включающую в себя не только экономику, но и историю, социологию и другие общественные науки. При этом, разумеется, ключевым фактором было то, что все это была написано единым философским языком, что и позволяло сделать эту теорию по настоящему системной, то есть взаимосвязанной по всем основным направлениям.

Вчерне эта работа была сделана к концу XIX века (она была очень четко описана в работе Ленина «Три источника и три составные части марксизма», которая была написана в 1913 году) и в качестве главного показателя, определяющего близость системы к предстоящему краху капитализма был выбран уровень обобществления производства. Мы не будем сейчас критиковать этот подход (с нашей точки зрения главным является, как это следует из А.Смита и нашей теории, уровень глобализации рынков), поскольку сегодняшние наши знания и обстоятельства сильно отличаются от тех, с которыми работал К.Маркс и его последователи во второй половине XIX века, да и с точки зрения цели настоящей работы это не очень принципиально.

Важно то, что идея о «конце капитализма» является краеугольным камнем всей теории марксизма и, соответственно, той его части, которая называется «марксистская политэкономия». Отмечу, что привлекательность всей концепции К.Маркса (заключавшейся, скорее всего, именно в системности и едином описании всех общественных наук) создала ситуацию, при которой вся политэкономия А.Смита прибрела ярко выраженный марксистский оттенок. Разумеется, свою роль сыграло и то, что подход К.Маркса естественным образом вытекал из более раннего политэкономического дискурса, в частности, из тезиса об остановке углубления РТ в рамках замкнутой экономической системы. Иными словами, работы самого К.Маркса и его последователей были логически неотчуждаемы от всей логики развития политэкономии.

Разумеется, самим капиталистам такая концепция понравится никак не могла, в связи с чем с конца XIX века было профинансировано создание альтернативной марксизму системы общественных наук. Она включала в себя и альтернативные версии истории (которая, много раз менялась, например, в части истории II Мировой войны переписывалась только за последние десятилетия несколько раз, начав с борьбы союзников против фашистского блока и закончив борьбой «свободного» мира против «тоталитарных диктаторов» Гитлера и Сталина), и альтернативную социологию (начало которой положил Вебер) и многое другое. Но главное - это было создание альтернативной политэкономии (уже на тот момент практически марксисткой) экономической науки.

Отметим, что повторить работу К.Маркса и его последователей не удалось - системной общественной теории, альтернативной марксизму, создать так и не удалось, отдельные ее элементы никак в рамки единого целого не укладываются. Это хорошо видно и по тому, как переписывается история, и по тому, как меняются социологические приоритеты в рамках уже единого, либерально-капиталистического «мэйнстрима» (см. например, базовые статьи Ф.Фукуямы) и так далее. Но в экономической науке эти противоречия проявились наиболее ярко.

Поскольку упомянутая новая экономическая «наука» создавалась именно как идеологическая альтернатива политэкономии, она должна была не просто максимально нивелировать тезис о конце капитализма, но и позволить вообще убрать его из более широкого общественного дискурса, что позволяет нам более или менее описать ее базовые параметры. Если в политэкономии тезис о «конце капитализма» естественным образом вытекает из логической цепочки «углубление РТ - увеличение рисков - расширение рынков - единые глобальные рынки - остановка развития», то в альтернативной науке (которая получила название «economics», или, в русском написании, «экономиксизм», как мы и будем ее называть) эта цепочка должна была исчезнуть. И конец капитализма возникать в экономиксизме естественным образом не должен был, в реальности этот тезис вообще табуировали.

Поскольку спорить не только с К.Марксом, но и с А.Смитом сложно (а экономиксизм его основателями выводится как раз из А.Смита, точнее, из части А.Смита), то нужно было что-то сделать с первым звеном этой цепочки. И РТ решили вывести из одного из основных, каковым оно было со времен А.Серра, в глубоко второстепенное понятие. А для этого перевернули построение науки с ног на голову: если политэкономия строится от макроэкономики (то есть общеэкономических закономерностей, к которым относится и углубление РТ, и масштаб рынков, и объем совокупного спроса) к микро (то есть поведению отдельного человека и фирмы), то в экономиксизме все наоборот. То есть спецификой экономиксизма является попытка из микроэкономики вывести глобальные макроэкономические закономерности.

Понятно, что при таком подходе проблема конца капитализма практически исчезает (а вне экономического контекста исчезает и реально), а на первое место выходит конкуренция. Конкретная фирма и конкретный потребитель могут вполне себе процветать и без общего развития экономической системы, их поведение можно и нужно изучать. Но вот построить на такой основе общие закономерности проблематично.

На самом деле все еще хуже. Сегодня, даже при всех наших вычислительных мощностях и развитии квантовой химии не удается с помощью компьютерного моделирования взаимодействия молекул одноатомного равновесного идеального газа (например, аргона или неона) вычислить его макропоказатели, например, давление или температуру. Поскольку автор настоящей работы по базовому образованию является математиком и специалистом по теории динамических систем, а во второй половине 80-х годов занимался вопросом обоснования численных экспериментов динамического типа («т.н. «молекулярной динамики»), то млжет и объяснить, почему, но это не имеет отношения к теме настоящей статьи. Главное, что - не получается. А экономика, в некоторой интерпретации, это неравновесное взаимодействие миллиардов различного типа молекул (в том числе довольно сложных) в сосуде крайне сложной конфигурации. Понятное дело, что к этой задаче современная наука даже близко не может пока подступиться.

Да и делать это опасно. Ну представим себе, что это получится! Что мы тогда получим? Тот же самый конец капитализма? Но о нем говорить вслух в рамках капиталистической системы общественных отношений запрещено. Есть же уже теоремы, которые показывают, что в рамках конкуренции невозможно добиться устойчивого развития - и что, их кто-то принимает всерьез? В конце концов, традиционный метод получения приемлемого результата в науке - это такое неоднократное изменение условий задачи, при котором она начнет давать необходимый результат. Правда, сама задача при этом как раз и перестает отражать реальность.

Но вернемся к сопоставлению экономиксизма и политэкономии. Последняя имеет четкий и понятный механизм развития, который определяет условия существования и людей, и фирм. А вот как можно в рамках понимания правильного поведения фирмы предсказать то, насколько изменится общая конъюнктура рынка? Ведь общие условия (например, конфигурация сосуда из примера с газом) никак от поведения фирмы не зависят, а значит, изучая фирму невозможно понять, как этот самый сосуд будет меняться! В общем, проблемы.

Причем преодолеть эту проблему невозможно, поскольку попытки вывести на первые позиции макроэкономику в рамках экономиксизма невозможно - немедленно вылезет логика А.Смита и конец капитализма. Значит, нужно продолжать бессмысленные попытки объяснить необъяснимое - что мы сегодня и наблюдаем. И все попытки попенять экономиксистам (а «мэйнстримовскую» экономическую теорию представляют собой только экономиксисты), что они не могут объяснить происходящие кризисные процессы бессмысленны - табу на «конец капитализма» для них сильнее. В том числе и потому, что лежит в основе экономического языка этой «науки» (кавычки здесь представляются вполне уместными).

А с точки зрения политэкономии (точнее, «неокономики», которая, фактически, является развитием одного из направлений этой науки) сегодняшний кризис резко выделяется в череде всех предыдущих. Тут можно даже не разбираться, чем отличаются обычные циклические кризисы от кризисов падения эффективности капитала (когда, как мы уже отмечали выше, расширяющиеся системы разделения труда сталкиваются с теми или иными ограничениями), можно отметить только одно: дальнейшее расширение рынков просто невозможно, они сегодня носят абсолютно глобальный характер. И это значит, что та логика, которая для А.Смита и К.Маркса была понятной, но достаточно абстрактной, стала предельно конкретной.

4. Кризисное развитие экономики.

Дальнейшее развитие противостояния между двумя альтернативными экономическими науками будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация. Анализ этих возможностей, опять-таки, не является предметом настоящей статьи, можно отметить только два принципиальных момента. Первый из них - это следствие постоянного эмиссионного стимулирования спроса, осуществляемое ФРС США с 1981 года. Оно привело к тому, что сегодня спрос домохозяйств в США серьезно больше, чем их реально располагаемые доходы, где-то примерно на 20-25%. Это колоссальная величина, много больше, чем была в конце 20-х годов прошлого века, когда разница не превышала 10-15%. Но тогда, в пике «Великой» (точнее, второй «великой» депрессии, первая была после кризиса 1907-08 годов) депрессии в западной Европе безработица достигала 40% от всего работоспособного населения! Сколько будет сейчас?

Масштаб кризиса можно проиллюстрировать и другими показателями. Например, сегодня реально располагаемые доходы домохозяйств в США находятся на уровне 1962-63 года (с учетом реальной инфляции). Соответственно, по мере движения экономики к реально равновесному состоянию между расходами домохозяйств и их реально располагаемыми доходами (при которых расходы упадут для домохозяйств США примерно на 50%, а доходы - процентов на 25) уровень жизни должен будет упасть до ситуации, примерно конца 30-х годов.

А можно еще и так. На момент начала «острой» стадии кризиса, осенью 2008 года, американские домохозяйства платили в качестве процентных платежей по ранее сделанным долгам в среднем около 14% реально располагаемых доходов. Сегодня эти суммы титаническими усилиями опустили до, примерно, 10.5%. Но если, как нам говорят руководители ФРС, учетная ставка поднимется с нынешнего 0% до 2-2.5%, то резко вырастут и процентные платежи домохозяйств (как минимум, в полтора-два раза с нынешних размеров). И повторение долгового кризиса будет практически неизбежно.

В любом случае, объективная оценка ситуации, которая, напомню в рамках экономиксизма невозможна, поскольку базовые механизмы, описывающие современный кризис, табуированы на уровне оснований этой науки, говорит о том, что есть два основных варианта развития событий. Первый - при котором спрос и реально располагаемые доходы граждан придут к равновесному состоянию, то есть будет осуществлен сценарий катастрофического падения мировой экономики (особенно, экономик развитых стран, в которых стимулирование спроса осуществлялось максимально активно).

Второй - будет найден новый вариант стимулирования спроса, не основанный на эмиссии доллара США. Пока виден только один вариант - это эмиссия некоторых региональных валют (евро, юань, возможно еще пока гипотетических валют Латиноамериканского экономического союза или ЕАЭС), однако не исключено, что есть и другие. В этом случае спад будет не таким сильным - но неминуема серьезная перестройка структуры мировой торговли и системы управления (то есть разрушение Бреттон-Вудской системы, в том числе приоритета МВФ в части экономической стратегии и разрушение ВТО). В частности, появление региональных систем разделения труда (как в первой половине ХХ века), которые мы в нашей книге 2003 года («Закат империи доллара и конец «Pax Americana») назвали «валютными зонами».

Второй момент - это необходимость поиска новых моделей развития экономики. Все кризисы падения эффективности капитала были очень длинными и выход из них, в общем, был осуществлен не за счет эндогенных, а за счет экзогенных факторов. Но модель развития осталась та же. Если произойдет распад мира на валютные зоны, то уровень разделения труда в них должен вернуться к показателям 30-х годов (хотя как это будет выглядеть в современных условиях совершенно непонятно) и появится возможность повторить историю ХХ века. Но этого очень бы не хотелось, поскольку нужно будет «переигрывать» и мировые войны. Значит, вопрос стоит о том, можно ли изменить модель, парадигму развития, заменить чем-то углубление разделения труда. То есть, фактически, найти замену научно-техническому прогрессу.

Все перечисленные варианты, хотя они и не дают полной картины происходящего (например, валютных зон, на которые распадется пока единая система разделения труда, может оказаться пять-шесть, может - две, а может - и одна), в общем, описывают процессы, которые неизбежно будут происходить в ближайшие десятилетия. И тем самым, можно четко сформулировать ту проблематику, которой должна заниматься экономическая наука, если она хочет, чтобы у общества сохранился к ней хотя бы минимальный интерес.

5. Предмет экономической науки на современном этапе.

С точки зрения всего вышесказанного - базовый вопрос, реальный предмет современной экономической науки - это разработка новых концепций экономического развития. Нам лично кажется, что альтернативой научно-техническому прогрессу должен стать прогресс социальный, но это просто ощущения, не подкрепленные никакими аргументами. А без решения этой задачи, в лучшем случае мы получим повторение ХХ века (как уже отмечалось, вместе с мировыми войнами), а в худшем - постоянную деградацию, возможно - до родо-племенного строя.

Второй вопрос, сильно менее фундаментальный, но ничуть не менее важный с практической точки зрения - это как остановить процессы технологической деградации в условиях падения уровня РТ. Ведь никто не гарантировал, что «свалившись» в ситуацию 30-х годов ХХ века, экономическая система, в которой нет необходимых компонентов (например, массового слоя пролетариата, технологических и энергетических технологий прошлого века и так далее), не продолжит свою деградацию. И здесь нужны очень серьезные исследования, как чисто экономические, так и социологические, причем не абстрактные, а имеющие абсолютно конкретные прикладные выходы.

В частности, есть очень простой вопрос, связанный с жизнью конкретного человека. Если он опускается по доходам до уровня 30-х годов, то и структура спроса должна быть близка к этому периоду. Но как тогда быть с колоссальной инфраструктурой образования и медицины, страховой системой и другой социальной инфраструктурой, которая выросла за прошедшие десятилетия? Или ее нужно сохранять, но тогда не очень понятно, кто и как будет ее оплачивать. Или ее нужно заменять, но тогда опять непонятно, на что.

Соответствующие исследования не проводились, а они будут остро нужны уже в ближайшее время, поскольку в противном случае нас неминуемо ждет обвальное и необратимое обрушение этих институтов, вместе с проблемами работающих в них сегодня людей. Теоретически, мы видим, как происходит деградация индустриальных социальных институтов на примере России, однако и здесь нет более или менее толковых исследований о том, как с ними можно работать в условиях серьезного падения ВВП страны и уровня жизни населения.

Третий вопрос, тоже абсолютно практический, состоит в том, как должны быть организованы те самые «валютные зоны», о которых говорили выше. Как должны быть устроены их валютные системы, как они должны взаимодействовать, как выстраивать региональные системы разделения труда (в начале ХХ века они выстраивались, в общем, достаточно стихийно, за исключением случая индустриализации в СССР), чем стимулировать спрос. Напомню, что если этого не делать, то масштаб спада будет не просто очень велик, нет никакой уверенности, что его вообще удастся остановить.

Разумеется, можно найти много других конкретных вопросов, которые необходимо будет решать экономической науке. Однако уже сказанное говорит о том, что ее предмет, по сравнению с тем, который существовал в последние десятилетия, должен очень сильно, чтобы не сказать принципиально измениться. Настолько, что уже сегодня можно говорить о том, что, через сто лет после появления альтернативной пары «политэкономия - экономиксизм» нужно переходить к их синтезу и созданию на их основе совершенно новой экономической науки.

6. Заключение

Есть два главных вывода из сказанного выше. Первый состоит в том, что вся экономическая наука ХХ века развивалась в рамках противостояния двух идеологических «платформ»: марксистской политэкономии и антимарксистского экономиксизма. Разумеется, были и другие теории и научные школы, например, «австрийская», однако и они ложились в рамки этого идейного противостояния. Развитие кризиса показало, что ни та, ни другая школа, не в состоянии предъявить четких и внятных причин и механизмов происходящего в настоящий момент экономического кризиса, причем главным образом, по идеологическим причинам.

«Неокономика», построенная на изучении РТ как главного механизма развития, возникла в рамках политэкономии и, возможно, могла бы быть построена еще в 30-е годы прошлого века. Однако политические разногласия Розы Люксембург, которая была главным теоретиком этого направления, с Лениным, привели к тому, что и в СССР соответствующее направление было табуировано и вновь возникло только в начале 90-х. Что и позволило создать модель, описывающую протекание современного кризиса.

Однако эта модель описывает именно главный механизм развития капитализма, что делает ее совершенно бесполезной для описания посткризисных реалий. Она показывает, что механизм развития, построенный на РТ достиг своего предела, она позволяет оценить масштаб предстоящего кризиса и эффективность тех или иных мер, направленных на его замедление, но она ничего не может сказать о механизмах посткризисного развития, поскольку эта задача выходит за рамки теории. И таким образом, проблема, поставленная еще Марксом, которую, усилиями капитализма удалось практически полностью «закрыть» к рубежу ХХ века, вновь встала перед человечеством в полный рост. Что будет после конца капитализма?

Второй вывод из сказанного выше состоит в том, что в условиях кризиса у человечества есть вполне конкретные и весьма практические вопросы, ответы на которые, теоретически, должны быть найдены именно в рамках экономической науки. Однако эти вопросы сегодня табуированы в рамках «мэйнстримовской» экономической теории и полностью отсутствуют в рамках политэкономии, которая уже давно никак не связана с практической хозяйственной деятельностью. Это означает, что, возможно, кризис пойдет по одному из самых «жестких» сценариев, более того, совершенно не очевидно, что его вообще удастся легко и быстро остановить.

У нас нет иллюзий, что просто постановкой вопроса ситуацию удастся исправить. Миром управляют не ученые, а элиты, для которых главным вопросом является сохранение своей власти - и если для этого нужно продолжение кризиса, они его будут продолжать. Но по мере его развития ситуация может измениться (и даже более того, скорее всего изменится), и в этом случае вопросы, рассмотренные в этой статье, с большой вероятностью станут актуальными.

5

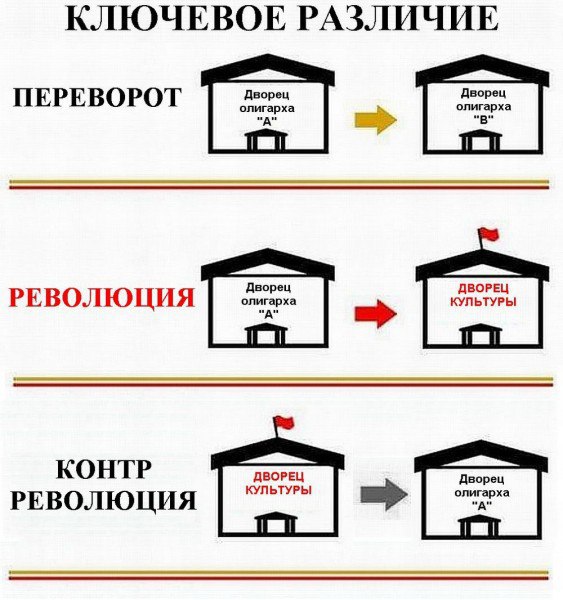

К идущей ниже картинке хотел дописать ..

о циклах

6

Обсуждение про понятие "нация" http://mitrichu.livejournal.com/5135920.html

Этносы существовали и существуют в ходе всей мировой истории, тогда как нация начала формироваться лишь в Новое и Новейшее время.

Интересно, а как тогда назвать Римский Народ?

Этносом?

Нация, вполне себе сформировавшаяся политическая нация. Да и слово политика - от них.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

===============================

Следующая точка

==================

Линия возврата

Плоскость охвата

Сингулярность

.